日前,全國股轉公司發布《關于2023年第三批創新層進層決定的公告》,2023年第三批創新層進層掛牌公司名單出爐。公告顯示,共計195家掛牌公司調入創新層,調層結果自5月19日起生效。至此,新三板2023年共擬實施6次的進層實施工作已完成過半,總計有249家公司新進入創新層,創新層公司總量達1849家。

在今年前三批進層的249家企業中,哪些企業規模領跑?哪些行業的企業最積極?哪些企業已開啟北交所上市進程?創新層魯企的創新屬性如何?

249家企業“踏階”進層

智明星通總市值超百億元

截至目前,新三板2023年共擬實施6次的進層實施工作已完成3次。全國股轉公司官網顯示,分別有7家、47家、195家公司,共計249家公司新進入創新層。

同花順iFind數據顯示,249家企業2022年平均實現歸母凈利潤2991.37萬元,盈利能力和成長性表現良好。其中,有11家企業的營業收入超過10億元,6家企業的歸母凈利潤超過1億元,29家企業的研發投入超過10%。

在249家企業中,智明星通(北京智明星通科技股份有限公司)是唯一一家總市值超過百億元的企業。

智明星通是一家集研發和運營于一體的國際化精品移動游戲公司,依靠專業化研發團隊,持續為游戲玩家提供高質量的游戲產品。主要產品和服務包括《The Walking Dead:Survivors》《列王的紛爭》《帝國戰爭》《魔法英雄》《奇跡暖暖》《戀與制作人》等。

值得注意的是,雖然公司的歸母凈利潤過億元,但近年來智明星通的經營業績波動較大。其中,2022年營業收入不及2018年全年水平的一半;歸母凈利潤創2018年以來的新低。

上市公司質地決定是北交所高質量發展的關鍵。對于當前的北交所而言,高速高質擴容仍是關鍵。優質標的是“活水之源”——北交所“源”自何處?不斷煥新的新三板創新層正是答案所在。

在249家企業中,近六成企業符合北交所財務標準。北交所官網顯示,華夏電通與海昇藥業在北交所上市的申請已分別于5月15日與5月23日被北交所受理。另外,還有近50家企業已開始北交所上市的輔導進程。

廣東、江蘇領跑

企業創新屬性十足

對于城市競爭而言,北交所上市企業數量不僅與當地資本市場的布局與規模息息相關,更關乎城市產業發展潛力。因此,新三板創新層“后備軍團”的數量與質量,成為提升城市競爭力的關鍵。

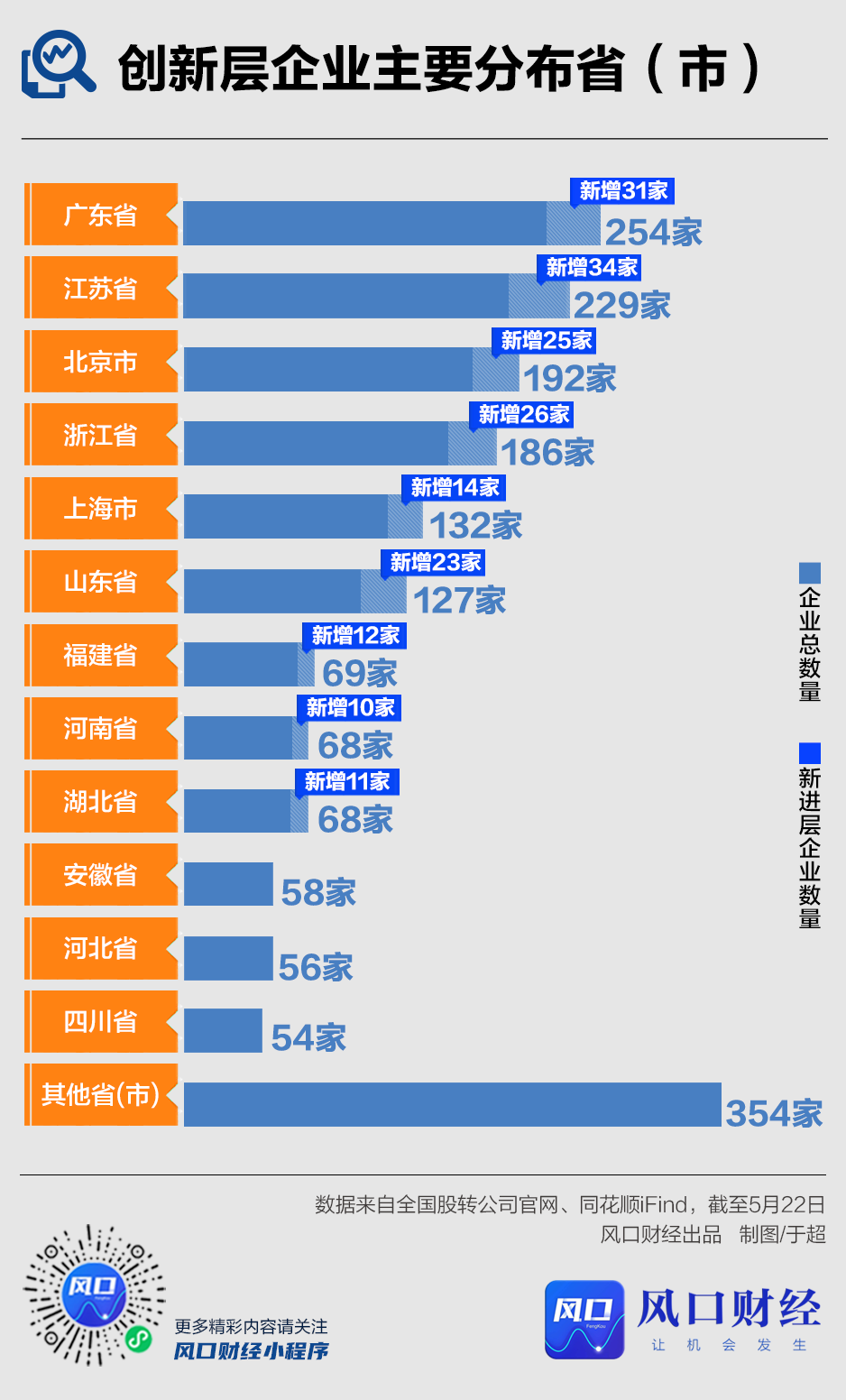

從企業分布方面來看,249家企業分布在全國29個省份,其中有9個省份有10家以上的企業進層。其中,江蘇省與廣東省的進層企業均超過了30家,分別以34家與31家的數量位列全國第一、第二大省。

截至5月22日,除寧新新材、武漢藍電、美邦科技、星昊醫藥、青矩技術與易實精密6家企業已進入北交所上市“沖刺”階段外,創新層1843家企業中,有5個省份的創新層企業數量超過100家,江蘇省與廣東省的掛牌企業數量同樣包攬第一、第二位。

但與進層企業情況不同的是,廣東省在總量方面更具優勢,以254家創新層企業的總數奪得榜首。江蘇省創新層企業總數同樣超過200家,以229家企業的數量排在第二位。

從行業分布方面來看,249家進層企業共分布于42個行業領域,以中高端制造業或高技術服務業為主。其中,有8個熱門行業有10家以上的企業進層,軟件和信息技術服務業與專用設備制造業的進層企業最多,分別為33家與31家。

中小企業是推動創新的重要力量,在提升產業鏈供應鏈穩定性中發揮著重要作用。從目前創新層1843家掛牌企業的行業分布來看,創新屬性顯著,有5大行業的掛牌企業數量超過100家。

其中,軟件和信息技術服務業有200家以上的企業掛牌;戰略新興產業、先進制造業的企業,尤其是覆蓋信息技術、醫藥健康、消費等創新領域的企業數量增加,體現了中小企業技術創新、產品創新、管理創新和商業模式創新等多元化創新形態。

創新層魯企達127家

80%為專精特新企業

截至5月23日,北交所共有195家企業上市,山東省以17家上市企業的數量排在全國第四位。在今年新三板前三批進層工作中,山東省中小企業的表現同樣亮眼。

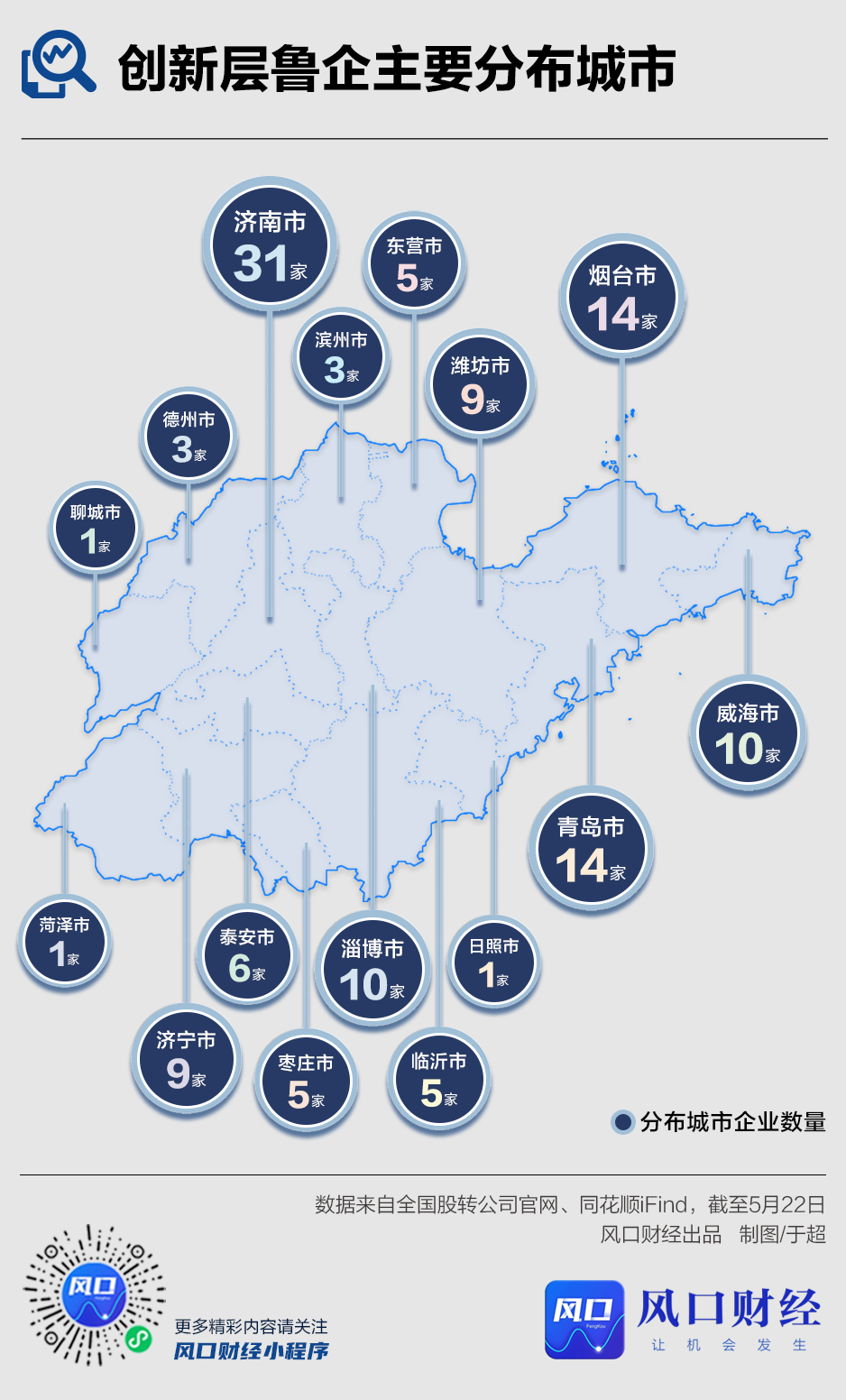

在249家進層企業中,山東省中小企業占得23席。目前,山東省共有127家創新層掛牌企業,數量排在全國第六位。

從城市分布來看,有5個城市有10家以上企業在創新層掛牌。濟南市一騎絕塵,以31家企業的數量排在首位。

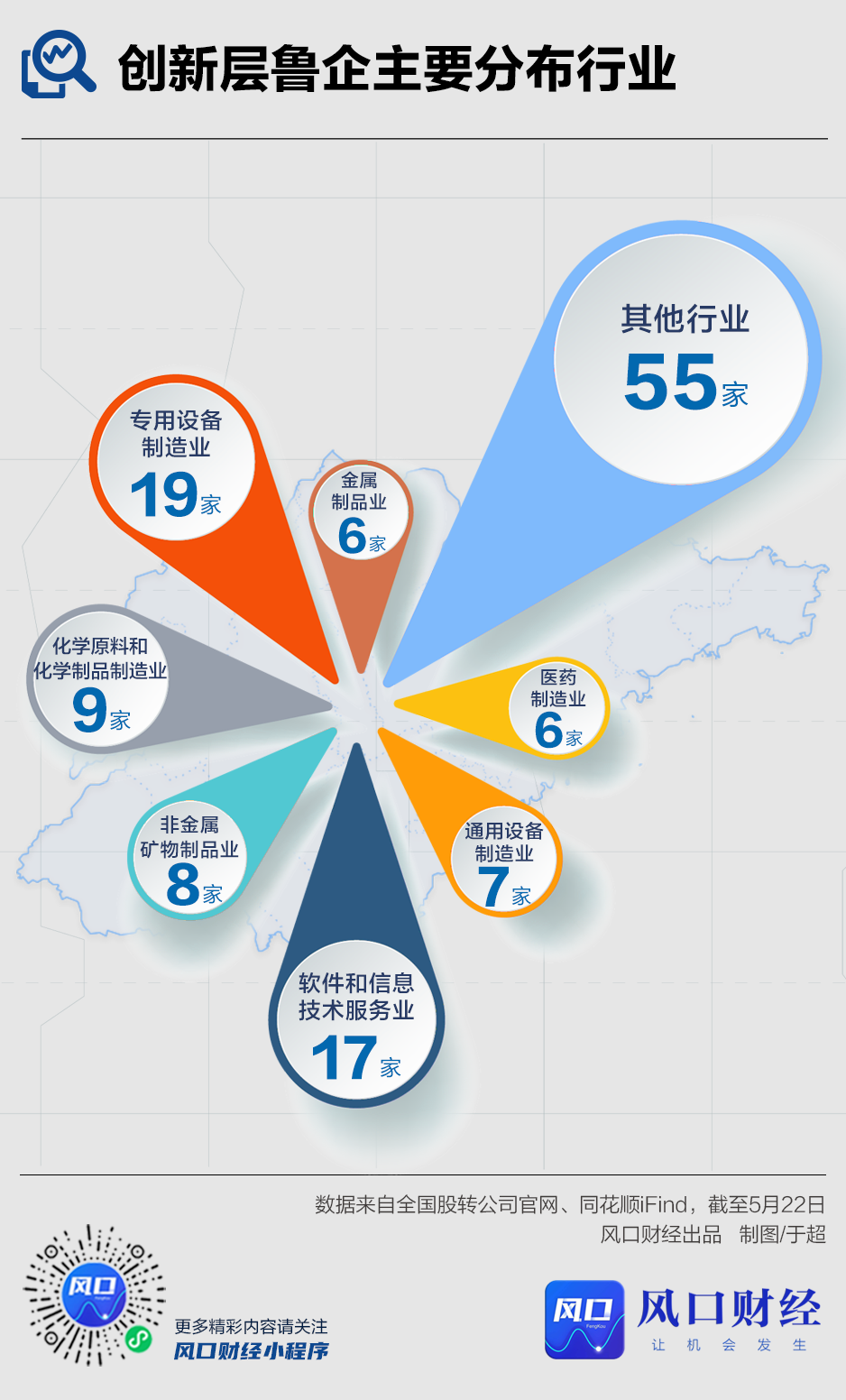

從行業分布來看,127家創新層掛牌企業覆蓋35個行業領域。專用設備制造業與軟件和信息技術服務業的企業最多,均超過15家。令人矚目的是,在17家軟件和信息技術服務業掛牌企業中,有7家來自濟南市,充分顯示出濟南市的產業特色。

除17家已在北交所上市的魯企之外,山東省仍有5家企業等待“北上”。

在127家企業中,天罡股份已于4月13日在北交所成功過會,目前已完成注冊。此外,金潤股份、國子軟件、青島積成正處于排隊問詢階段,泰鵬智能在北交所上市的申請已于4月28日被受理。

作為經濟大省,山東產業優勢明顯。面對新發展格局,若要發揮產業鏈的資本效力,首先要做好產業自身優化升級——作為延鏈補鏈強鏈的“生力軍”,專精特新企業是完成這一目標的重要一環。

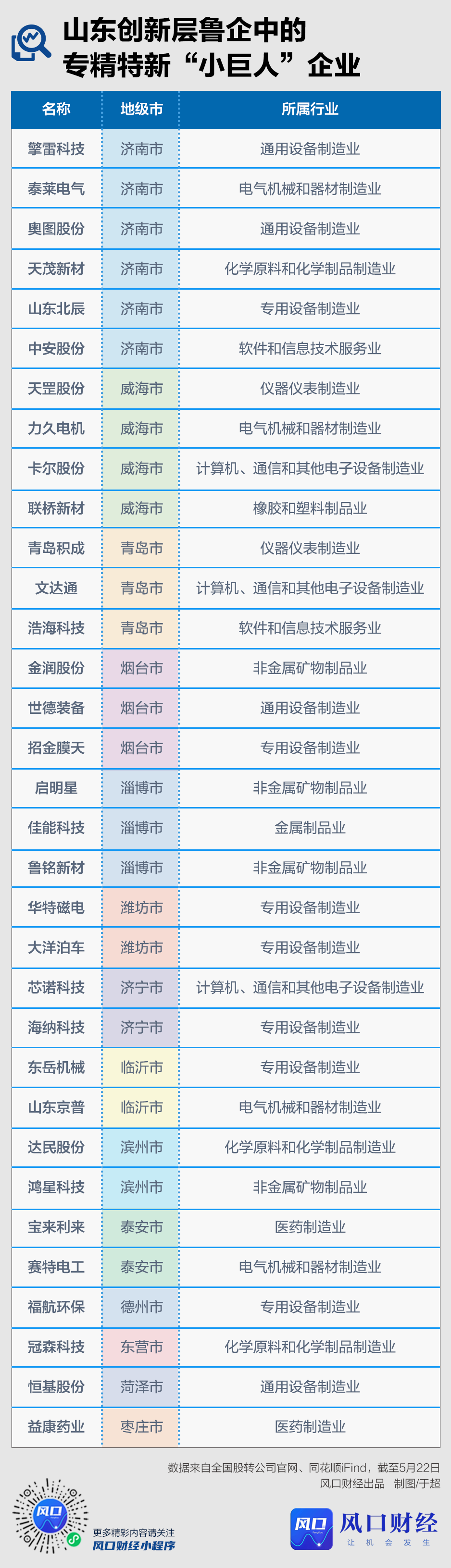

在127家創新層掛牌魯企中,有104家為專精特新企業,占比高達82%;有33家為國家級專精特新“小巨人”企業,創新屬性顯著。

(來源:大眾報業·風口財經)