經濟導報記者 杜海

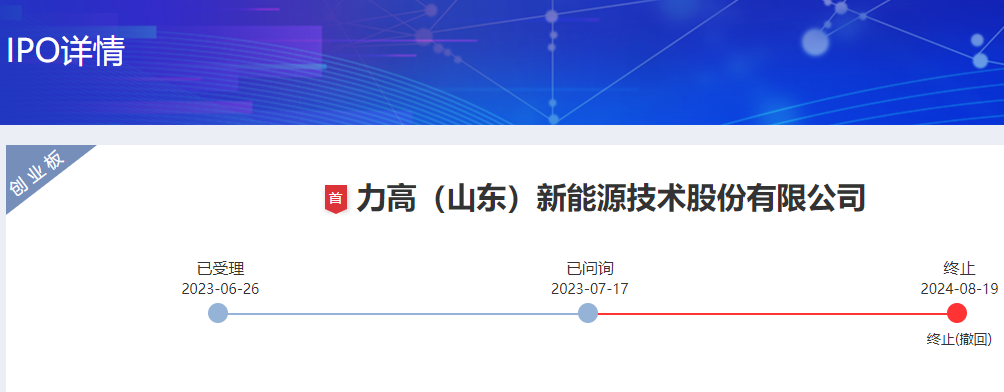

8月19日,力高(山東)新能源技術股份有限公司(下稱“力高新能”)深交所創業板IPO按下終止鍵。據悉,因力高新能及保薦人撤回發行上市申請,根據相關規定,深交所決定終止其發行上市審核。

經濟導報記者注意到,近三年,力高新能營收增長迅猛。財務數據顯示,2021年度、2022年度及2023年度,力高新能實現營收分別為2.00億元、5.59億元和8.04億元,同期凈利潤分別為1527.18萬元、9048.13萬元和9565.10萬元。

國內最大的第三方BMS提供商

根據力高新能今年6月29日更新的招股說明書(申報稿),公司是一家專注于新能源汽車電子和儲能的國家級高新技術企業,是一家集產品自主研發、生產和銷售為一體的國內知名新能源產品供應商,形成了以新能源汽車用動力電池BMS(電池管理系統)產品為主、儲能和其他汽車電子產品為輔的產品體系,是國內最大的第三方BMS提供商。公司是國家級專精特新“小巨人”企業,注冊地址位于煙臺市經濟技術開發區。

公司產品適用于磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰、三元電池等各類型動力電池包,應用于乘用車、物流車、商用車和專用車的多層級產品體系。公司客戶覆蓋國內前15大動力電池廠商中的9家,主要客戶包括國軒高科、柳州賽克、中創新航、中航鋰電等國內知名電池廠商和合眾汽車等整車廠。

力高新能IPO申請于2023年6月26日獲受理,公司擬沖刺創業板上市,保薦機構為海通證券。公司擬公開發行不超過1377.5萬股,占發行后總股本的比例不低于25%。公司預計融資金額約7.35億元,其中,2.58億元擬用于新能源汽車電池控制系統研發及智能制造中心項目;2.77億元擬用于技術研發中心升級項目;2億元擬用于補充流動資金。

2023年7月17日,力高新能收到首輪問詢函,但面對問詢,公司遲遲未回應;2023年9月26日,公司因更新財務資料,主動申請中止發行上市審核程序;2023年12月22日,公司完成財務資料更新,深交所恢復其發行上市審核;2024年1月15日,深交所官網披露了力高新能對首輪問詢函的回復以及公司更新后的招股說明書。

2024年1月26日,力高新能收到了第二輪審核問詢函,公司于7月26日進行了回復,并對申請文件進行了相應補充。8月19日,力高新能撤回發行上市申請,由此,公司創業板IPO終止。

力高新能為何主動撤回發行上市申請?是否有了新的謀劃?8月20日,經濟導報記者撥打公司證券部負責人殷宏江的辦公電話,一位接聽電話的工作人員表示,殷宏江目前不在公司,也不方便提供其手機號碼;對于公司撤回上市申請的具體原因,她也不太清楚。

面臨產品創新等方面壓力

力高新能方面介紹,近年來公司營收增長的原因主要包括三點:新能源汽車行業快速增長,帶動新能源汽車用動力電池BMS行業銷量持續提升;公司市場地位不斷提升;公司持續進行研發投入,產品競爭力不斷提升。

一位接近力高新能的人士告訴經濟導報記者,該公司不斷加深和已有客戶的合作,并積極拓展新客戶,促進公司未來營業收入可持續增長;此外,未來隨著該公司儲能產品的銷售,儲能領域將會是公司營業收入新的增長點。

此前,力高新能曾表示,為了迭代和升級新能源汽車用動力電池BMS產品和儲能產品的核心和前沿技術,公司需以上市為重要手段,加強自身品牌影響力,并利用相關股權激勵政策對員工進行激勵,實現對產品和技術的持續創新。同時,公司上市后,將與國內新能源汽車企業、動力電池企業一起,充分尋求多種產業合作方式,進一步鞏固公司在國內動力電池BMS領域的市場地位。

據悉,BMS是新能源汽車和儲能系統的關鍵核心部件,直接影響到新能源汽車和儲能產品的性能,對提高用戶體驗、提升安全和效率至關重要。

“力高新能所處的BMS行業屬于技術密集型行業,產品更新迭代的速度較快。BMS作為新能源汽車核心零部件之一,也是動力電池廠商、新能源汽車整車廠重點研發創新的產品。”華北地區一家券商的業務經理郝慶對經濟導報記者表示,目前行業內不斷出現突破性新技術,如動力域控制器技術、高壓超級快充技術、智能網聯技術等,因此,行業內相關公司應及時深入了解和分析新技術,并快速準確開發出新一代貼合市場需求、符合行業發展趨勢的新產品,以提高自身的競爭力。

值得注意的是,2023年以來,各新能源車企進行了不同程度的降價調整,產品降價的壓力逐步傳導至上游供應商。整車廠、電池廠及第三方BMS廠商,均面臨產品創新、質量和成本管控等方面的壓力。“如果力高新能等業內公司未能進一步提高產品綜合性能、有效控制成本,或者不能有效地將研發投入轉化為產品收入,那么,公司就可能面臨產品價格和毛利率下滑、銷量下降以及盈利能力下降等風險。”郝慶分析說。